O debate sobre violações de direitos no parto chegou às mãos do presidente do STF. Entenda o que está em jogo e conheça os relatos de mulheres vítimas da violência obstétrica

|

| TALMAI TERRA 31 anos Ela sofreu um aborto natural. A insensibilidade da equipe médica piorou a situação (Foto: Julia Rodrigues/ÉPOCA) |

A goiana Eva Maria Cordeiro precisou de nove anos para conseguir compartilhar sua história em público. Ainda assim, a conta de forma entrecortada e sussurrada, como quem receia despertar um horror antigo, que teima em assombrá-la. Em 2006, ela estava grávida. Com o marido, escolheu o médico que os acompanharia no parto e no hospital, referência em atendimento cuidadoso. Aos sete meses de gestação, a bolsa estourou. Na primeira ida à maternidade, Eva foi internada por dois dias, depois mandada para casa. Deveria retornar para o plantão do médico escolhido, três dias depois. Ao voltar ao hospital, porém, foi atendida sob uma rajada de críticas e reclamações. Ao sair de lá, havia perdido o bebê e sofria acusações de ser a culpada pela tragédia.

Eva tomou medicamentos psiquiátricos por um ano após o episódio. Nos anos seguintes, teve dois filhos, sem maiores incidentes. Assim, em abril, achou forças para contar como, em 2006, perdeu seu bebê e foi maltratada no hospital. O relato foi feito num encontro sobre parto humanizado (é o parto mais natural possível, em que se respeita a fisiologia do parto e da mulher, e intervenções são feitas apenas quando necessárias), em Anápolis, Goiás.

|

| EVA MARIA CORDEIRO 40 anos Eva chegou à maternidade ouvindo reprimendas. Saiu acusada de ser responsável pela morte do filho (Foto: Adriano Machado/ÉPOCA) |

Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que havia recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: “Por que não veio mais cedo?”, “Queria forçar um parto normal?”, “Quem manda no procedimento sou eu”. Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, segundo um dos profissionais que a receberam, “arcar com as consequências” de suas escolhas. A equipe médica tentou empurrar a barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A manobra, tradicional, mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para ajudar na saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a barriga de Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê não sobreviveu. Disseram que a morte ocorreu por a mãe ter “forçado” o parto.

Eva não recebeu o prontuário médico, que é um direito da gestante. “Assumi a culpa pela morte do meu filho. Meu casamento quase acabou. Parei de trabalhar e abandonei o mestrado”, diz. Uma lembrança especialmente amarga é a do marido carregando o caixão do filho morto, como quem embala um bebê. “Tem gente que acha que venci por ter outros filhos. Quem disse? Nunca fui ao cemitério onde meu filho está enterrado. Tenho medo de não sair viva de lá”, afirma.

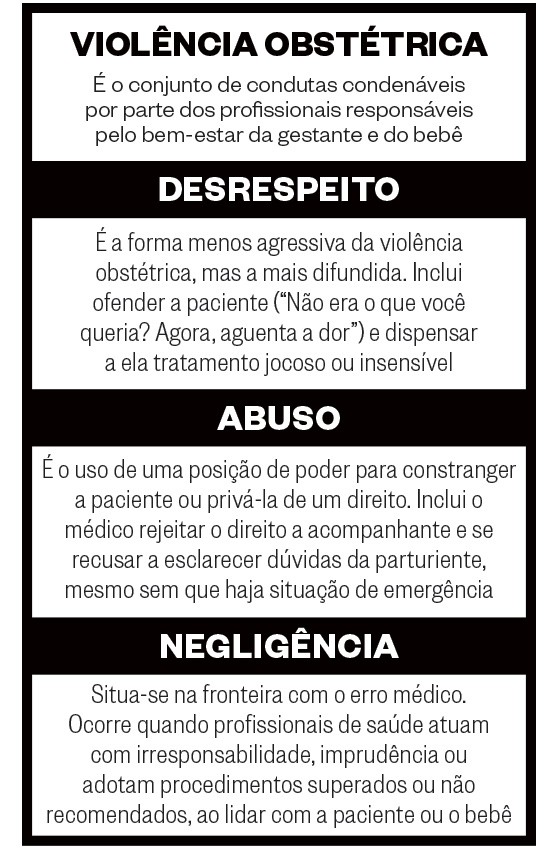

Os abusos de que Eva foi vítima foram vistos, por décadas, com tolerância. Por essa visão tradicional, uma certa rudeza era consequência natural da série de decisões rápidas que médicos, enfermeiros e atendentes hospitalares têm de tomar, a fim de realizar partos em sequência e evitar imprevistos. Os profissionais não poderiam ser importunados por dúvidas fora de hora ou por vontades peculiares de cada família. Não mais. Os abusos são agora reconhecidos como tal e recebem o nome de violência obstétrica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a expressão como o conjunto de atos desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, antes, durante e depois do parto, que “equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais”. “Tem gente que nem sabe que isso é crime”, afirma Fabiana Paes, promotora do Ministério Público de São Paulo.

As mulheres fotografadas nesta reportagem foram vítimas dessa forma de agressão. Em 27 de abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu, em mãos, um dossiê de alerta para o problema. Um dos documentos é a primeira nota técnica sobre violência obstétrica no Brasil, produzida por uma ONG que combate a violência contra a mulher, a Artemis. Lewandowski recebeu também o Projeto de Lei 7.633/14, que define os direitos das famílias à espera de um bebê.

Mais de duas dezenas de comunidades no Facebook foram criadas para falar sobre a violência obstétrica. Nesses grupos, públicos ou não, mulheres como Eva compartilham as próprias experiências, revivem o passado com os depoimentos de novas mães e ajudam mulheres que não reconhecem, por falta de informação, maus-tratos e abusos sofridos. No YouTube, proliferam vídeos caseiros com depoimentos – há até um trabalho de conclusão de curso universitário. Será lançado, neste ano, um documentário sobre mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. Para Suzanne Jacob Serruy, diretora do Centro Latino-Americano da Saúde da Mulher da Organização Pan-Americana da Saúde, as redes fortaleceram as demandas das vítimas. A pressão, ela diz, fez com que instituições sérias de saúde se pronunciassem publicamente sobre o tema, condenando práticas desrespeitosas. “Essa foi a primeira vitória. Como vítimas diretas, as gestantes ficam em evidência, mas essa questão é inaceitável para toda a sociedade”, diz Suzanne.

THAIS LAZZERI - ÉPOCA

Nenhum comentário:

Postar um comentário