A medicina privada prolonga a vida como nunca. Isso pode significar a morte financeira das famílias abandonadas pelos planos de saúde. É possível curar esse mercado doente?

Quanto vale o ar que chega aos pulmões a cada inspiração? Ninguém pensa nisso enquanto respira, naturalmente, 25 mil vezes ao dia. É uma pergunta irrelevante na saúde – e crucial na doença. Por 24 horas de oxigênio, os melhores hospitais privados de São Paulo chegam a cobrar R$ 3 mil. Essa é só uma das preocupações da oftalmologista S.L., de 31 anos. Ela pertence a uma família de médicos que, há dois anos, vive um drama, em silêncio, num dos mais respeitados centros de saúde do país – o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

|

| (Foto: Rogério Cassimiro/ÉPOCA) |

S.L. não roubou. Não matou. Não feriu os bons costumes. Ainda assim, esconde o rosto. Para quem se orgulhava de manter as finanças em dia, a cobrança é constrangedora. S.L. deve cerca de R$ 5 milhões. Foi processada pelo Einstein por não pagar uma conta impagável. Sua contravenção foi acompanhar o pai e assinar o documento de internação quando ele decidiu se submeter a uma cirurgia que tinha tudo para dar certo. No início de 2012, a família vivia uma vida confortável em Assis, interior de São Paulo. Seu pai, o médico H.L., era dono de uma clínica de oftalmologia. Aos 60 anos, ele decidira se submeter a uma troca de válvula cardíaca quando um exame revelou que ela não funcionava bem. O procedimento foi planejado com calma. H.L. escolheu o mesmo cirurgião que o operara, com sucesso, alguns anos antes no Albert Einstein. O plano de saúde – a Unimed de Assis – não oferecia cobertura naquele hospital. Segundo o orçamento emitido, a operação custaria R$ 120 mil. A Unimed aceitou fazer um reembolso de R$ 60 mil. O paciente pagaria o restante em dez parcelas.

O orçamento compreendia oito diárias de hospital. Segundo a previsão médica, após esse período, H.L receberia alta. Ele entrou no centro cirúrgico e nunca mais saiu do Einstein. Foi vítima de uma complicação pouco frequente. A artéria aorta se rompeu. Com pouco oxigênio, seu cérebro sofreu uma lesão permanente. H.L. não fala e não se mexe. Olha e pisca. “Tenho a sensação de que, às vezes, o cérebro dele conecta e, logo depois, desconecta”, diz a filha. “Em alguns momentos ele parece entender o que digo. Em outros, não.” Sem poder contar com os rendimentos dele, a família fechou a clínica de Assis, demitiu os funcionários, vendeu carros e equipamentos médicos. A conta cresce a cada dia. Cobranças chegam quase todo mês. Boletos de R$ 180 mil, R$ 250 mil, R$ 300 mil brotam sob a porta do apartamento, como se fossem contas de água e luz. Quando a cobrança chega, S.L. abre o envelope, espia o valor e joga a carta na gaveta de boletos do hospital. Foi preciso esvaziar uma gaveta inteira do guarda-roupa para acomodar as cobranças. A aparente indiferença esconde uma dor moral. Para os honestos, a inadimplência pode ser devastadora. S.L. recorreu aos antidepressivos para tentar suportar a ausência do pai e a falência da família. Com o nome registrado no cadastro nacional dos maus pagadores, ela não pode abrir conta em banco, nem sonhar com um financiamento imobiliário. Quando o oficial de justiça bate à porta do prédio para entregar uma nova intimação, a fofoca circula entre os vizinhos. S.L. encolhe os ombros. “Sinto vergonha. Uma vergonha enorme de algo que não fiz.”

Nos tribunais, o destino das famílias falidas

A história de S.L. não é um caso isolado. Nos Tribunais de Justiça do país, centenas de famílias falidas em decorrência de tratamento médico são processadas pelos hospitais. Devem o que não têm, ou valores equivalentes ao patrimônio familiar construído ao longo da vida. São cobranças de R$ 600 mil, R$ 750 mil, R$ 1,5 milhão, R$ 5 milhões. As contas não são apenas impagáveis. São excessivamente detalhadas e incompreensíveis. É impossível avaliar a coerência dos valores cobrados. Qual o preço justo de um par de luvas cirúrgicas? E das agulhas hipodérmicas com dispositivo de segurança, na espessura Y, do fornecedor Z? Por que o soro fisiológico custa o dobro do preço cobrado na farmácia da esquina? Como as taxas de materiais e procedimentos são definidas? Como compará-las aos hospitais de mesmo porte?

Todo mundo sabe quanto custa um iPad, uma Ferrari ou um pacote de sabão em pó. Se não sabe, pode descobrir com um simples clique. Bem diferente do que acontece na saúde. Quando está em jogo aquilo que existe de mais precioso – a vida –, o consumidor não encontra instrumentos para exercer seu poder de decisão. Exauridas financeira e emocionalmente, as famílias que recebem contas astronômicas tentam comparar os valores cobrados por medicamentos de baixo custo e materiais básicos com os preços encontrados no varejo. Os hospitais argumentam que essa é uma comparação esdrúxula, porque os custos da assistência numa instituição de alto nível são superiores aos da farmácia da esquina. É um parâmetro imperfeito, sem dúvida. Ainda assim, no obscuro mercado da saúde, é o único disponível ao cliente.

Nos últimos meses, ÉPOCA seguiu os passos de famílias arrasadas por um duplo infortúnio: uma doença grave e a falência financeira decorrente dela. Analisou as cobranças recebidas por pacientes particulares de hospitais de alto nível: Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano, todos na capital paulista. Comparou os valores de insumos e medicamentos básicos com os preços praticados em farmácias e sites de materiais cirúrgicos. Grandes diferenças apareceram. Em março de 2012, o Einstein cobrou da família de H.L R$ 150 por 100 unidades de luvas de procedimento não estéreis. Dois anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo item por R$ 30,66 no site da Drogaria Onofre. Em julho de 2012, o Sírio-Libanês cobrou R$ 5,91 por um frasco de 500 mililitros de soro fisiológico 0,9%. Vinte meses depois, ÉPOCA comprou o mesmo produto por R$ 3,20. Em abril de 2011, uma cliente do Samaritano pagou R$ 12,92 por um frasco de 30 mililitros de Rinosoro. Três anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo medicamento por R$ 6,88. Os exemplos estão distribuídos ao longo desta reportagem. Procurados por ÉPOCA, os hospitais preferiram não comentar as diferenças encontradas em cada item. A falta de critérios claros para definir preços, que confunde as famílias e esgota economias, afeta todo o sistema de saúde. A indefinição sobre o valor dos produtos e dos serviços contribui para o aumento dos custos. A sociedade gasta mais dinheiro sem, necessariamente, ganhar mais saúde. ÉPOCA pesquisou processos movidos contra pacientes e entrevistou dezenas de especialistas para tentar entender como essas distorções afetam o país. O resultado da investigação, apresentado nas próximas páginas, é nossa contribuição para o debate informado de um dos temas mais urgentes da sociedade brasileira.

O custo da saúde

A poucos meses das eleições, a saúde é apontada nas pesquisas como maior preocupação dos brasileiros. Soluções mágicas e programas paliativos provavelmente serão propostos nos próximos meses, graças à criatividade dos marqueteiros políticos. Nenhuma dessas medidas será capaz de transformar a realidade brasileira. Isso só acontecerá quando a sociedade exigir uma solução para as duas razões do mau desempenho do Brasil em saúde: falta de gestão e falta de dinheiro.

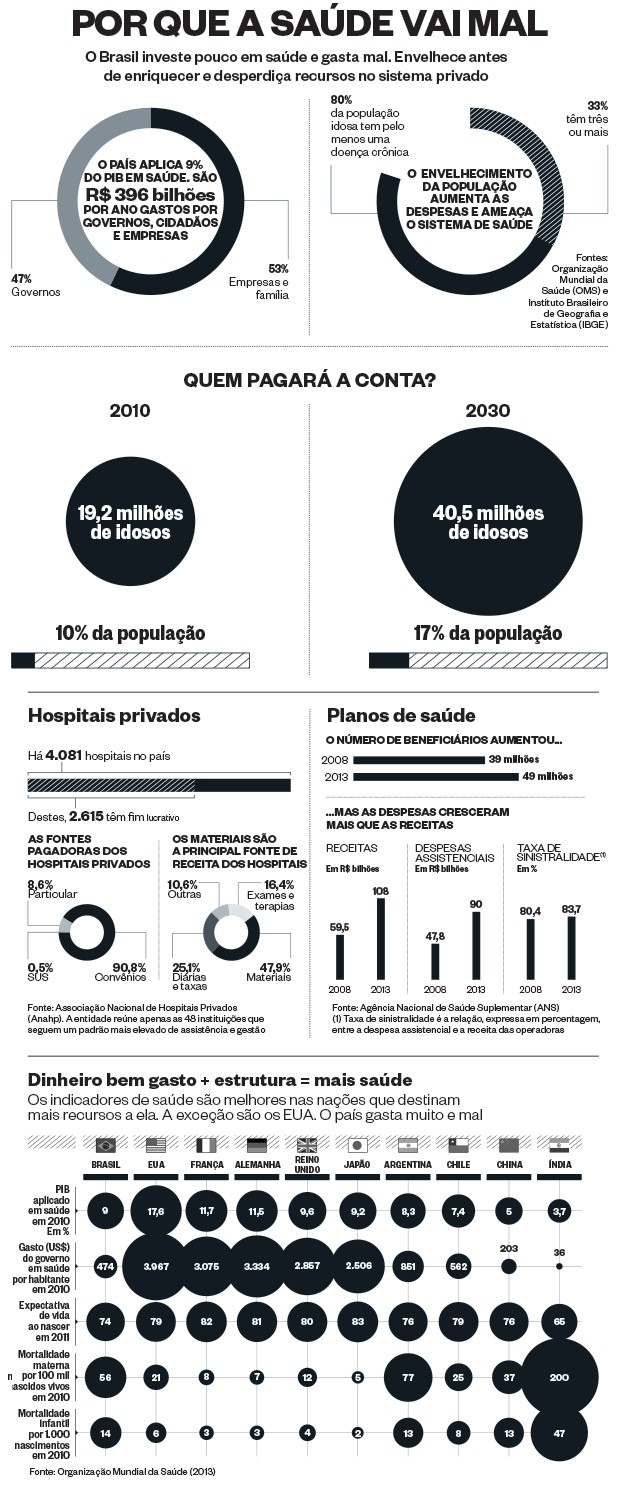

O país aplica em saúde 9% do PIB. É pouco. A França gasta 11,7%. A Alemanha, 11,5%. O Reino Unido, 9,6%. Os Estados Unidos, 17,6%. A Argentina aplica menos (8,3%), mas tem indicadores de saúde melhores que os nossos. Isso significa que nossos vizinhos conseguem fazer uma gestão mais eficiente dos recursos (leia o quadro abaixo). Nos principais países europeus, mais de 70% dos gastos com saúde saem dos cofres do governo. Do pouco que o Brasil destina à saúde, 47% é dinheiro público, derivado dos impostos pagos por cidadãos e empresas. A maior parte dos gastos (53%) sai do caixa dos empregadores, que contratam convênios médicos para os funcionários, e do orçamento das famílias que gastam com planos de saúde, médicos particulares e remédios. Os cidadãos são duplamente penalizados. Financiam um sistema público de saúde que funciona mal – e comprometem grande parte do orçamento familiar com tratamento médico.

Diante das falhas do Sistema Único de Saúde (SUS), ter um plano de saúde privado tornou-se uma das maiores aspirações da população. Nos últimos cinco anos, 10 milhões de cidadãos conquistaram a sonhada carteirinha. Há hoje 49 milhões de almas (25% da população) a acalentar a ilusão de nunca precisar do SUS. Nem de se internar como um paciente particular e receber uma conta impagável. Quem paga as altas mensalidades dos planos de saúde acredita na garantia de receber atendimento médico quando precisar. Essa é a premissa que sustenta o crescimento do mercado da saúde suplementar. A realidade é menos rósea. Quando o convênio se recusa a cobrir algum procedimento hospitalar ou, por qualquer razão, o paciente é internado num hospital privado sem ter plano de saúde, a família vive um choque de realidade. Descobre o abominável mundo dos custos de saúde. Ser admitido num hospital na categoria “paciente particular” é uma operação de altíssimo risco. Significa estar à mercê de um sistema de preços confuso, criado num ambiente de transparência zero. Durante ou depois da internação, o doente ou seu responsável legal se veem atolados em cobranças.

O avanço espetacular da medicina e dos custos de saúde impõe um paradoxo. Em muitos casos, a sobrevivência do paciente representa a morte financeira das famílias. Nos Estados Unidos, o risco de um doente de câncer declarar falência é 2,5 vezes o da população. A conclusão faz parte de um estudo conduzido por Scott Ramsey, do Fred Hutchinson Cancer Research Center. “Matar o paciente financeiramente também é desrespeitar o juramento de Hipócrates”, disse a ÉPOCA o oncologista Hagop Kantarjian, do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas. Desde a Grécia Antiga, os médicos juram jamais aplicar tratamentos que possam causar dano ou malefício. Pode parecer mera questão semântica, mas Kantarjian levanta um dos mais atuais dilemas éticos da medicina. Em 2012, ele e outros médicos publicaram um manifesto contra o alto custo das novas drogas oncológicas na revista Blood, da Sociedade Americana de Hematologia. Os médicos ameaçavam deixar de recomendar aos hospitais a adoção das drogas mais recentes e caríssimas. A pressão surtiu efeito. Alguns fabricantes reduziram os preços dos novos medicamentos no mercado americano.

De onde vêm os preços

Respire fundo e conte até três. É preciso paciência para entender como são definidos os preços cobrados pelos serviços hospitalares. Eles são divididos em cinco categorias: diárias e taxas (como num hotel), medicamentos, materiais, gases medicinais (oxigênio e outros) e exames. Cada hospital define o valor da diária como bem entende. Para medicamentos, o parâmetro de cobrança é uma tabela chamada Brasíndice. As negociações com as operadoras de planos de saúde são feitas a partir dos valores dessa tabela, mas cada plano recebe descontos diferentes, dependendo do volume de pacientes que encaminha ao hospital. Para materiais, a referência é outra tabela, a Simpro. Se o cliente é atendido por meio do plano de saúde, ele não precisa queimar neurônios com isso. Se recebe a conta detalhada, como paciente particular, o pesadelo começa. O Ministério da Saúde deveria advertir: “Tentar consultar a Simpro na tentativa de comparar os valores com a conta hospitalar pode provocar colapso nervoso”. A lista de materiais ocupa 475 páginas. Os preços dos mais diversos insumos, nas mais variadas versões, fabricados por centenas de marcas, estão dispostos em tipologia minúscula. Quem procura o item “cateter” encontra milhares deles. Como saber que tipo foi usado no hospital, se as contas não trazem a especificação completa de cada produto? É um trabalho insano e possivelmente inútil. Os valores pagos por exames (tomografia, ressonância magnética e outros) são negociados com os convênios. A referência é uma terceira tabela, chamada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), emitida pela Associação Médica Brasileira. Para próteses e aparelhos externos (órteses) não há tabela. O hospital negocia com os distribuidores.

Um exemplo: numa operação de coluna, o médico recebe uma caixa com cerca de 200 pequenas peças. Durante a cirurgia, escolhe o material a implantar no paciente – de acordo com o tamanho, o formato e a necessidade. O hospital não tem como controlar as decisões do médico nem o material usado dentro do centro cirúrgico. Os distribuidores não têm tabela de preço. De cada hospital, cobram um valor diferente. Esse sistema é um terreno fértil para fraudes e um incentivo ao desperdício. “Há casos em que o médico indica ao hospital a empresa que fornece o material e, ao mesmo tempo, recebe um incentivo do fabricante”, diz Sergio Bento, diretor técnico executivo da Planisa, uma consultoria especializada em gestão de hospitais e planos de saúde. O mercado das próteses e órteses virou caso de polícia em algumas cidades. No Paraná, deu origem a uma CPI da Assembleia Legislativa. A maior parte dos fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais (chamados, segundo o jargão da saúde, de OPMEs) mantém cláusulas de confidencialidade em seus contratos com os hospitais. Proíbem a divulgação dos preços pagos por esses insumos. “Essa prática permite aos fornecedores cobrar de cada comprador um valor diferente pelo mesmo material”, diz o economista Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), uma entidade de pesquisa mantida por planos de saúde.

| |

Esses materiais são o caso mais grave, mas não o único. Desde 2006, as empresas que vendem produtos médicos de alto custo – em geral, importados – são obrigadas a informar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os preços que pretendem cobrar no Brasil. A Anvisa não tem o poder de regular preços, mas divulga comparações que ajudam os gestores públicos, os planos de saúde e os hospitais nas negociações. Em 2011, o preço médio pago pelos hospitais privados de São Paulo por um stent coronário (prótese metálica usada para desobstruir artérias) foi de R$ 14 mil. Menos que em Brasília (R$ 19 mil), Porto Alegre (R$ 20 mil), Fortaleza (R$ 21 mil) e Belém (R$ 22 mil). O preço de fábrica, informado à Anvisa pela empresa produtora, era R$ 19 mil. Na Alemanha, o mesmo produto custava € 642 (R$ 1.600). Na Espanha, € 1.500 (R$ 4 mil). Na Itália, € 728 (R$ 1.900). A alta carga tributária não é suficiente para explicar diferenças tão expressivas. “Ainda não sabemos por que esses produtos são tão mais caros no Brasil”, diz Renata Faria Pereira, do núcleo de assessoramento econômico em regulação da Anvisa. “O que contribui para os preços altos no Brasil é a assimetria de informação. O comprador e o gestor público não têm ideia do valor das coisas.”

Os preços inflam ao longo da cadeia da saúde. O fabricante ou importador vendem por X. O distribuidor cobra uma percentagem em cima desse valor quando negocia com o hospital. O hospital aplica outra quando negocia com o plano de saúde. E outra, bem maior, nos casos em que a negociação ocorre com o elo mais fraco de toda a cadeia: um paciente ou familiar em desespero. A disparidade de preços ocorre em todos os níveis. Até nos produtos de uso corriqueiro e baixo custo. No ano 2000, o engenheiro de produção Maurício Barbosa criou a Bionexo, uma comunidade eletrônica de negócios que hoje reúne mais de 800 hospitais e 15 mil fornecedores de todo o país. Ao acessá-la, o cliente consegue comparar os preços e condições de entrega de fornecedores de tudo o que ele precisa para funcionar: remédios, materiais, itens de gastronomia e de hotelaria. “Criamos uma oportunidade de transparência em compras de saúde”, afirma Barbosa. “A sociedade busca isso. Eu, como pessoa, busco isso.” A Bionexo sabe quanto cada cliente paga pelos mais diversos produtos e acompanha as variações de preço. ÉPOCA pediu que ela avaliasse a variação, em relação à média do mercado, dos preços cobrados dos pacientes citados nesta reportagem por alguns medicamentos básicos, como Rinosoro, Luftal, Plasil e Rivotril. A resposta revela as regras desse mercado: “A Bionexo, por contrato de confidencialidade, não torna públicas as informações sobre preços. Observando os medicamentos citados, podemos dizer que, no Brasil, eles podem variar em mais de 50% em função de volume, crédito e até marca”. Transparência é para poucos. Ao paciente, o cliente final da longa cadeia de negócios da saúde, resta a escuridão.

Nenhum comentário:

Postar um comentário